오늘은 또 어떤 ‘득템’을 할지 두근거리는 마음으로 인터넷 쇼핑몰을 둘러보던 중 아주 흥미로운 게시글 하나를 발견했습니다. “새 신문지 팝니다. 10kg에 5900원. 유리창 청소, 물건 포장 등 다양한 활용.” 구매 후기가 무려 2000건이 넘는 인기상품입니다.

인기상품이라면 일단 그냥 지나칠 수 없습니다. 기자 주변에 널린게 신문이지만 그래도 쇼핑몰에 올라오는 신문은 좀 다를까요. 기자는 상품을 클릭해 구매후기를 찬찬히 살펴봤습니다.

“신문 상태 아주 좋아요” “유용하게 잘 사용하고 있어요” 등 칭찬 일색인 후기 게시판에서 한 댓글 하나가 눈에 띕니다. “우리 둥둥이 배변판 깔개 감사합니다.”

왜인지 분합니다. 기자들의 무수한 땀과 노력이 녹아있는 신문이 강아지 배변판으로 쓰이다니요.

뜯지도 않은 새 신문을 사는 사람들은 어떤 사람들일까요? 궁금해진 기자는 판매자와 전화 연결을 시도했습니다.

판매자의 말이 사실인지 기자는 직접 확인하고 싶어졌습니다. 신문을 구매하는 사람들 그 누구도 신문을 읽지 않는다면, 그들은 대체 어떤 목적으로 신문을 찾고 있는 것일까요?

◆ “신문지 판매합니다. 상태 좋아요”

기자는 직접 신문지를 구매해 팔아보기로 했습니다. 우선 인터넷 쇼핑몰에서 신문 한 다발을 주문했습니다.

사이트에 적힌 구매후기처럼 배송은 총알 같았습니다. 신문이 도착하자마자 기자는 중고거래 사이트에 글을 올렸습니다. “상태 좋은 신문지 팝니다.”

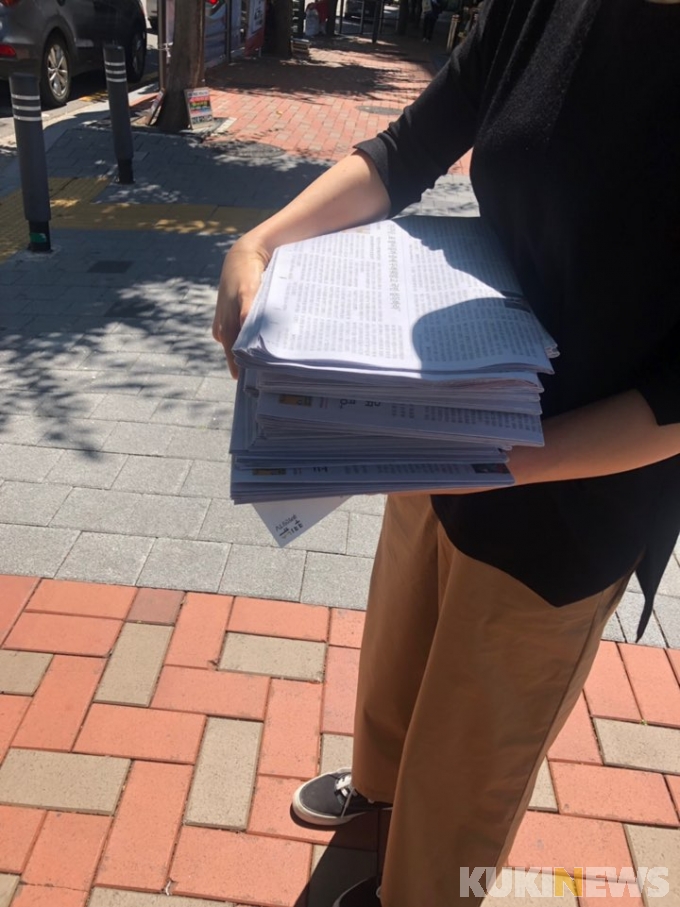

반응은 폭발적이었습니다. 글을 올리자마자 연락이 쏟아졌습니다. 기자는 구매자들을 만나 직거래를 하며 그들에게 신문의 용도를 물었습니다.

서울 마포구에 거주하는 김모(58)씨에게 신문은 ‘식탁보’였습니다. 삼겹살을 자주 구워먹는다던 그는 고기를 구울 때면 식탁에 기름이 튀지 않도록 신문지를 깐다고 답했습니다.

“식탁에 깔기 전 신문을 읽냐”는 질문에 김씨는 손사레를 쳤습니다. 예전에는 신문을 구독해 꼬박꼬박 봤다는 김씨는 이제 구독도 끊고 더 이상 신문을 읽지 않습니다. “뉴스를 볼 때 불필요한 노력을 들이고 싶지 않다”는 이유였습니다. 그는 “화면을 보고만 있는게 글자를 읽는 것보다 훨씬 노력이 덜하기 때문에 유튜브나 텔레비전으로 뉴스를 시청한다”고 설명했습니다.또다른 이유는 “재미가 없다”는 것입니다. 그는 “예전에는 신문에 있는 만화코너를 좋아해 항상 챙겨봤는데 요즘은 그러한 재미요소가 없어 신문에 흥미가 생기지 않는다”며 씁쓸함을 드러냈습니다.

또다른 구매자인 20대 정모씨에게 신문은 ‘택배 포장지’였습니다. 정씨는 택배를 부칠 일이 있을때만 신문을 구입하고 있었습니다. 신문을 읽고 있냐는 기자의 물음에 정씨는 어이없다는 듯이 웃으며 대답했습니다. “요즘 시대에 누가 신문을 읽나요?” 이어 “인터넷만 들어가도 뉴스가 쏟아지는데 굳이 돈을 주고 신문을 살 필요가 없다”고 덧붙였습니다.

신문 판매 하루만에 배송된 신문을 모두 팔았지만 그 후에도 구매 요청이 쏟아졌습니다. 그들은 옷장정리용, 유리창 청소용, 식품포장용, 식물 포장용, 실내 습기제거용, 실내 방한용 등 각기 다른 다양한 용도를 위해 신문을 찾았습니다. 그 중 뉴스를 읽기 위해 신문을 찾는 사람은 아무도 없었습니다.

◆ 좁아지는 종이신문의 입지…전문가 “자연스러운 현상”

신문의 판매자와 구매자 모두 신문을 ‘폐지’로 바라보는 현실 속에서 뉴스 매체로서의 신문의 입지는 좁아져갑니다.

한국언론진흥재단에서 지난 2018년 발행한 보고서에 따르면 국내 종이신문 구독률은 1993년 87.8%에서 매년 하락해 지난 2017년 16.7%까지 떨어졌습니다. 하루 평균 열독시간도 지난 1996년 43.5분에서 2017년에는 4.9분으로 5분도 채 되지 않습니다.이는 비단 우리나라의 현상만이 아닙니다.

배정근 숙명여자대학교 미디어학부 교수는 ”세계적으로 종이신문의 입지가 급속도로 약화되고 있다“며 ”지난 20년간 미국에서는 절반 가까운 언론사가 문을 닫았고, 절반 이상의 기자가 해고됐다“고 말했습니다. 이어 ”뉴스 미디어의 주류가 신문에서 인터넷과 스마트폰으로 옮겨온 이른바 ‘뉴미디어 시대’가 열렸기 때문“이라고 설명했습니다.

종이 신문의 입지가 좁아지고 있는 현상에 대해서는 “자연스러운 현상”이라고 이야기했습니다. 배 교수는 “종이는 하나의 채널일 뿐이다. 사람들이 종이신문을 읽지 않는다고 해서 뉴스를 안보는 건 아니다”라며 굳이 문제 삼을 일이 아니라고 덧붙였습니다.

사람들에게 신문 판매를 마치고 회사로 돌아오던 길, 분리수거함 앞에 묶음채로 버려지는 새 신문들을 보며 왜인지 마음 한켠이 씁쓸합니다. 신문이 뉴스 매체로서의 입지를 단단히 굳히기 위해서는 어떤 노력이 필요할지 고민이 필요한 시점입니다.

heerank@kukinews.com/ 사진=박효상 기자 tina@kukinews.com