예상보다 빨리 찾아온 이별에 가족들은 준비할 새도 없었다. 50대, 영정사진을 준비하긴 아직 젊은 나이였다. 추억으로 남길 가족사진도 찍은 지 오래다. A씨의 건강이 악화되면서 사진을 찍지 않았기 때문이다. 자녀들은 벌써 성인이 됐지만, 마지막으로 찍은 가족사진 속 아이들은 아직 교복 차림이다.

간직할 추억이 필요하다는 A씨와 가족들의 호소에, 서울대병원 완화의료·임상윤리팀이 나섰다. 병원 도움으로 A씨는 임종실로 자리를 옮겨 마지막 가족사진을 찍었다. 병원은 사진 기사를 불러 찍은 마지막 가족사진을 액자에 넣어 선물했다.

유신혜 완화의료·임상윤리센터 교수는 “임종실이 아니었다면 상상하기 힘든 일”이라며 “일반적인 치료 환경에선 제공하지 못하는 서비스”라고 말했다.

서울대병원의 124병동 19호실은 편안한 모습으로 임종하길 희망하는 환자와 보호자들이 찾는 ‘임종실’이다. 1인실을 개조해 연명치료를 하지 않고 호스피스·완화치료를 택한 환자가 머문다. 일반 병동과 달리 질병 치료보단 통증을 줄이는 데 집중한다. 미술·음악치료 등 환자와 가족에게 심리적·사회적·영적 도움도 제공한다.

연 평균 100여명의 환자가 이곳을 다녀갔다. 서울대병원 완화의료·임상윤리센터 사업보고서에 의하면 2017년 97명, 2018년 130명, 2019년 106명, 2020년 114명, 2021년 105명이 임종실을 이용했다.

다인실에 입원했던 B씨도 임종실로 자리를 옮겨 영면했다. 다인실에선 가족 2명만 병문안을 와도 환자 침대 옆 보호자 자리가 꽉 찼다. 대가족인 B씨는 임종실로 이동해 편안한 공간에서 가족들의 손을 잡았다. 기계음 대신 가족들의 웃음소리가 임종실을 채웠다. B씨가 좋아하는 노래를 틀기도 했다.

유 교수는 “B씨와 가족들의 임종실 입실 전후 얼굴이 달라지는 걸 느꼈다”며 “임종실은 환자 옆에서 가족들이 더 편안하게 손을 잡을 수 있고 다른 환자 눈치를 보지 않을 수 있어 만족도가 높은 편”이라고 설명했다.

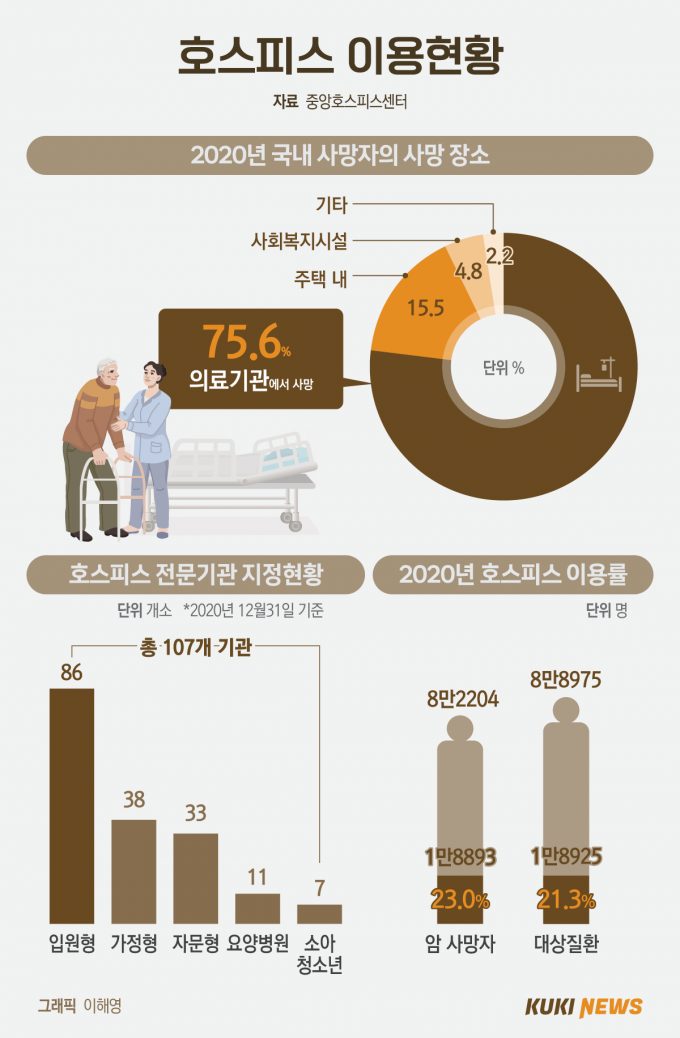

임종실 설치율 0.08% 불과… 암 환자 23%만 이용

우리나라 사람 4명 중 3명은 병원 안에서 죽음을 맞는다. 그러나 의료기관 내 가족과 함께 존엄한 죽음을 맞이할 수 있는 공간은 많지 않다.

임종실 설치율은 0%대에 머물 만큼 저조하다. 현행 의료법은 의료기관의 시설 요건에 임종실을 포함하지 않는 탓이다. 연명의료결정법에 따라 입원형·자문형 호스피스 전문기관에만 임종실 1개 이상을 설치하도록 하고 있다.

2020 국가 호스피스·완화의료 연례보고서에 따르면 입원형 호스피스 전문기관은 86곳에 불과하다. 전국 종합병원·요양병원 등 의료기관 수가 9만6742곳임을 비교해보면, 임종실 설치율은 0.088%에 그친다.

임종실에서 눈을 감은 환자도 매우 적다. 입원형 호스피스 이용이 가능한 암 사망자의 호스피스 이용률은 23%(1만8893명)에 불과하다. 말기암 환자의 77%는 완화 의료를 받지 못하는 셈이다.

“임종실 운영 한계… 수가 보전 등 제도 뒷받침돼야”

상급종합병원의 경우 서울대병원·서울아산병원에 1개, 세브란스병원에 2개가 있다. 서울성모병원은 3개의 임종실을 운영한다. 삼성서울병원은 별도의 임종실이 없고, 병원 내 처치실에서 가족 면회를 돕고 있다.

병원에선 1~3개의 임종실 운영에도 한계가 있다고 입을 모은다. 투자 대비 낮은 수가 보전체계, 인프라 부족 등을 원인으로 꼽는다.

유 교수는 “말기 암 환자가 임종실을 이용할 경우 환자 본인부담금을 줄여주는 제도가 있다. 수가가 일부 보전되지만, 상급종합병원의 1인실 비용이 더 비싸 병원 입장에선 손실이 있다”고 말했다.

임종실을 운영하고 있는 다른 상급종합병원 관계자도 “임종실을 설치하면 경제적 부담이 있기 때문에 병원을 경영하는 입장에선 아무래도 달갑지는 않은 편”이라고 밝혔다.

박명희 서울성모병원 호스피스팀장은 “의료기관 입장에선 임종실을 치료 병상으로 운영하면 수익이 창출되는데, 이용 환자가 없을 경우 비워둬야 한다는 점에서 경제적 부담이 크다”면서 “임종실 설치율을 높이기 위해선 수가를 올리는 것도 방법”이라고 설명했다. 또한 “임종실 설치 초기 비용을 정부에서 지원해주거나 행정적·경제적 도움을 주면 병원 입장에선 부담이 덜어질 것 같다”고 덧붙였다.

임종실 설치를 의무화하는 방법도 언급했다. 정치권에선 존엄한 죽음을 위한 임종실 확대 논의가 진행되고 있다. 주호영 국민의힘 원내대표가 발의한 ‘의료법 일부개정법률안’은 종합병원 및 요양병원의 시설기준에 임종실 설치에 관한 사항을 포함하고, 일정 규모 이상의 의료기관의 경우 임종실을 의무적으로 설치하는 내용을 담고 있다.

이에 대해 박 팀장은 “바람직하다고 생각하진 않지만 임종실 설치 의무화도 한 방법”이라며 “임종실 설치를 의무화해서 높은 평가를 받은 기관에 인센티브를 준다거나 임종의 질을 평가하는 지표를 평가항목에 넣는다면 의료기관 입장에선 호스피스에 신경 쓸 수밖에 없을 것”이라고 내다봤다.

임종실 설치를 늘리기보단 제도 개선이 우선돼야 한다는 의견도 있었다. 유 교수는 “임종실은 공간만 제공하는 의미가 아니다. 담당 의사, 간호사, 사회복지사 등이 팀을 이뤄 함께 환자를 돌보는 시스템”이라며 “임종실 설치율만 높여선 안 되고 호스피스 전문 인력팀이 제대로 갖춰질 수 있도록 뒷받침하는 것도 필요하다”고 강조했다.

또한 “임종실은 4일 이상 이용할 수 없다. 의료진 입장에선 임종실로 옮기는 과정에서 상태가 악화되는 경우도 있고, 반대로 4일 내 임종을 맞지 못할 경우 비용 지원이 안 되는 경우도 있어 고민되는 부분이 있다”며 “임종실 취지를 살려 가족들과 편안한 시간을 보낼 수 있게 제한이 풀렸으면 좋겠다”고 털어놨다.

김은빈 기자 eunbeen1123@kukinews.com

포토

포토

![한 지붕 多 가족, 멀티 레이블의 함정 [데스크칼럼]](http://img.kukinews.com/data/kuk/image/2024/04/24/kuk202404240205.300x280.0.jpg)