리튬이온 이차전지는 에너지밀도를 높이기 위해 니켈 함량이 높은 양극재(NCM) 개발이 필수다.

그러나 니켈 함량이 증가할수록 잔류 리튬화합물(LiOH)이 형성되면서 부반응 촉진, 가스 발생, 전극구조 불안정성 등이 발생한다.

특히 전극 원료가 굳는 겔화현상이 일어나 입자 분포가 고르지 않고 전극물질 간 접착력도 20%가량 줄어들어 전극의 완성도와 성능 저하를 일으킨다.

이는 이미 상용화된 양극재에도 발생하는 현상으로, 이차전지 성능향상과 안정적인 활용을 위해 해결이 필요하다.

이에 잔류 리튬을 줄이는 후처리 공정이 시도되고 있지만, 아직까지 잔류 리튬의 정확한 화학적 특성과 분포에 대한 이해가 부족해 효과적인 해결책 도출에 한계가 있었다.

고성능 리튬이온 이차전지 기대

한국에너지기술연구원(이하 에너지연) 울산차세대전지연구개발센터 진우영·차형연 박사팀이 차세대 전기차 배터리 핵심 소재인 하이니켈 양극재의 난제를 해결했다.

연구팀은 기존 하이니켈 양극재의 고질적 문제인 잔류 리튬화합물의 위치를 새로 규명, 이를 최소화하는 설계 방안을 도출했다.

기존 기술은 잔류 리튬이 입자표면에 존재한다고 판단해 표면을 증류수로 세정하는 수세공정이나 외부 코팅을 시도하고 있지만, 배터리 성능저하를 해결하지 못하는 상황이다.

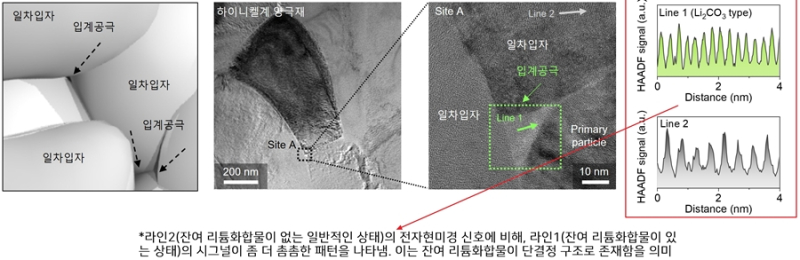

이에 연구팀은 잔류 리튬이 양극재 내부 입자 사이에도 존재한다는 사실을 최초로 확인하고, 기존 연구에서 간과했던 양극재 내부구조가 배터리 성능과 수명 저하의 요인 중 하나임을 규명했다.

또 이를 바탕으로 잔류 리튬 형성을 원천적으로 억제할 수 있는 설계방향을 제시했다.

연구팀은 질소 흡착분석과 전자에너지 손실 분광 등 첨단 분석기법을 활용해 양극재를 정밀 분석한 결과 입자 간 미세한 틈에 잔류 리튬화합물이 결정질 형태로 존재해 성능저하의 주 원인 중 하나임을 확인했다.

이를 토대로 양극재 내부 잔류 리튬 형성 억제를 위한 단결정 구조의 하이니켈 양극재 활용을 제안했다.

단결정 구조는 내부 입자 간 경계가 없거나 매우 제한적이기 때문에 입자 간 틈이 발생하지 않고 잔류 리튬이 고체화될 수 있는 공간을 차단할 수 있다.

연구진은 하이니켈 단결정 양극재를 활용할 경우 기존 양극재보다 잔류 리튬 수치를 54% 낮춰 산업계와 학계의 목표인 잔류 리튬화합물 2000㏙ 이하를 달성할 것으로 예측했다.

진우영, 차형연 박사는 “잔류 리튬이 표면뿐 아니라 입자 간 내부 기공에도 결정 상태로 존재함을 규명함으로써 하이니켈 양극재 상용화 안정화에 실마리를 찾았다”며 “이번 연구결과를 양극재 설계와 공정에 반영하면 고에너지 리튬이온배터리 발전에 큰 역할을 할 것”이라고 설명했다.

한편, 이번 연구는 과학기술정보통신부 글로벌 TOP 전략연구단 지원사업과 원천기술개발사업의 지원을 받아 수행됐고, 연구결과는 국제학술지 ‘저널 오브 머티리얼즈 케미스트리 에이(Journal of Materials Chemistry A, IF 10.7)’ 지난 2월호 표지논문으로 선정됐다.